博物馆,方寸间一览千年。邵阳多个民族的历史根脉和文化传承,在这里光影留痕。

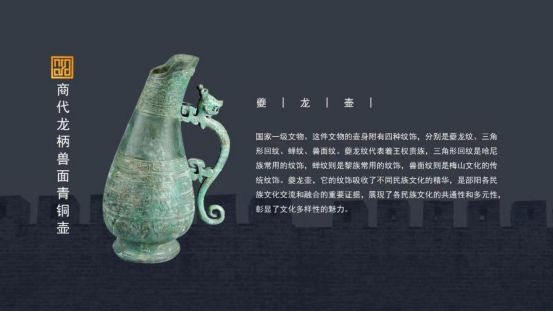

样式精美的商龙柄兽面纹铜壶、浓厚巫文化色彩的《梅山开化图》、巧夺天工的同治八蛮献宝图盘……,每一件文物背后都有一段耐人寻味的民族团结故事。

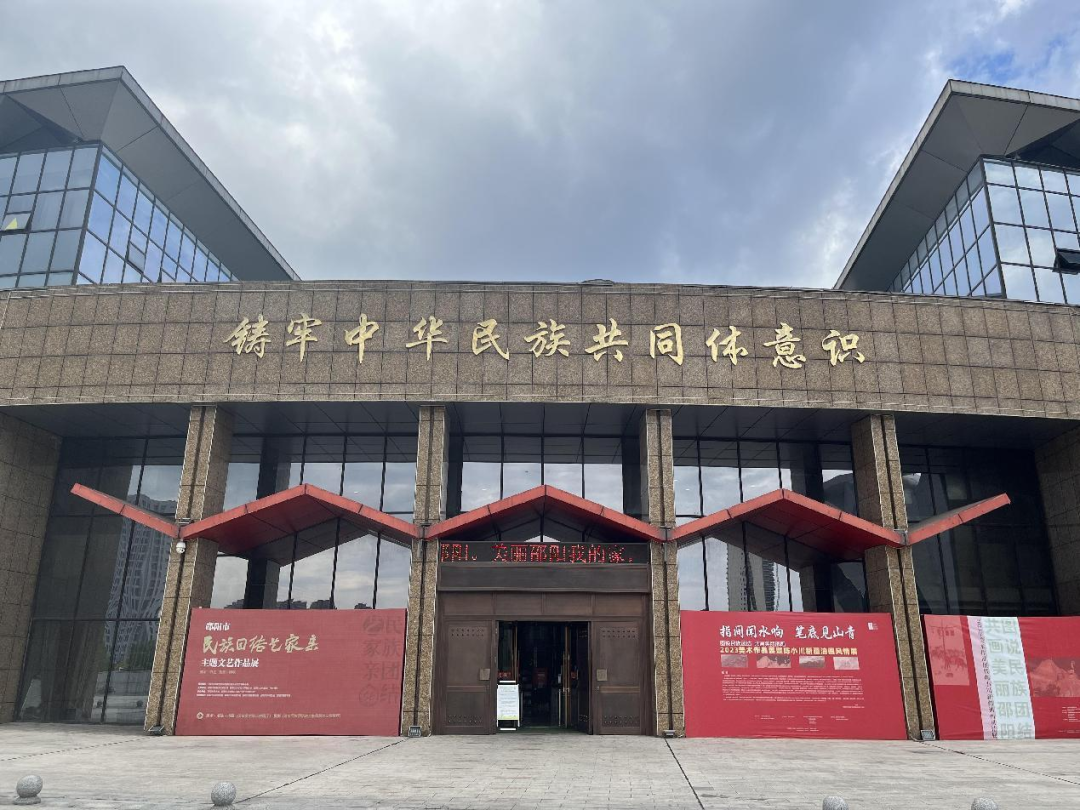

邵阳市博物馆建于2013年,总建筑面积15000m²。其中展示区域近6000m²,文物库房640m²。如今,邵阳市博物馆充分发挥爱国主义教育基地和铸牢中华民族共同体意识实践教育基地的职能,用以宣传明方向,以实践促落实,以活动促交融的三位一体总思路向人们讲述邵阳文物承载的各民族交往交流交融,已成为当地兼具地域特色和时代特征的文化坐标。

以宣传明方向,绘就民族团结“同心圆”

“抬头可看、随手可学、处处可感”,邵阳市博物馆结合其公益文化属性及自身场地优势,不断创新宣传形式和载体,在强化舆论引导、营造浓厚氛围上下功夫,绘就民族团结“同心圆”,有效提高了广大群众对民族政策法规的知晓率和参与民族团结进步创建工作的自觉性。

民族团结展示机亮相在博物馆入口,展示着商代龙柄兽面青铜壶、梅山开化画稿等彰显各民族交融的馆藏,铸牢中华民族共同体意识宣传标语出现在Led屏、宣传册、横幅、宣传橱窗上,广泛宣传党的民族理论方针政策,营造“中华民族一家亲,同心共筑中国梦”的浓厚氛围。

“这里不仅能接受中华优秀传统文化的熏陶,参与互动还能领文创小礼品。”来自长沙的游客杨超表示。邵阳市博物馆在前台放置“道中华”和“邵阳市民族团结进步创建”微信公众号二维码,扫码关注后即可获得博物馆文创礼品。邵阳市博物馆还参与编印《邵阳市民族团结进步创建工作成果画册》,主动配合、积极完成全市创建工作相关任务。

一个展馆,一种精神,一个阵地。邵阳市博物馆不断加强文化阵地建设,用文化构筑中华民族共有的精神家园,增进各民族群众对中华文化的认同。

以实践促落实,讲好民族团结“博故事”

走进邵阳市博物馆,民族团结藏品琳琅满目,前来参观的游客或驻足欣赏,或打卡拍照。

“这幅画是《梅山开化图》,它生动形象地再现了北宋章惇开化梅山之后,从事渔猎农耕的各民族和谐共处共同劳作的场景。”“这件商龙柄兽面纹铜壶,壶身有四种纹饰,夔龙纹代表着王权贵族,三角形回纹是哈尼族的常用纹饰,蝉纹则是黎族的常用纹饰,兽面纹则是梅山文化的传统纹饰。这件珍贵的文物,吸收多民族文化精华于一体,是各民族交往交流交融的重要证据”……在讲解员生动的解说下,游客们仿佛通过这些历史文物看到了数千年来邵阳各民族交流交往交融的过程。

作为集文物收藏、陈列展览、宣传教育、科学研究等职能于一体的地方性综合博物馆,邵阳市博物馆以史为鉴、以文物为基,讲好民族团结进步“博故事”。同时,为了让铸牢中华民族共同体意识在全体工作人员心中落地生根,从“要我创”变成“我要创”,邵阳市博物馆开展各种各样形式的实践活动。

今年9月,邵阳市博物馆组织全体员工观看民族团结影片《红色土司》,组织全体职工进行“铸牢中华民族共同体意识”基本知识考核测试;开展了“铸牢中华民族共同体意识”主题党日活动;倡导职工关注“道中华”“邵阳石榴籽”两个微信公众号。

以活动促交融,共育民族团结“石榴籽”

“要发挥好博物馆保护、传承、研究、展示人类文明的重要作用,守护好中华文脉,并让文物活起来,扩大中华文化的影响力。”习近平总书记指示。

为了让文物“活”起来,邵阳市博物馆在进一步挖掘文物本体和背后故事的同时,将研学文教工作与该馆中心工作创新结合形成专项亮点,以活动促交融,共育民族团结“石榴籽”。

5月-6月,邵阳市博物馆分别在湘郡铭志学校、邵阳市古峰职业技术学校、双清区东塔小学、双清区偕进小学开展了博物馆进校园“讲好邵阳历史故事·铸牢中华民族共同体意识”主题活动。结合博物馆的珍品馆藏,向学生们讲述邵阳的历史故事和名人事迹,引导孩子们树立正确的历史观、文化观。

8月,邵阳市博物馆举办两期讲好“文物背后的民族团结故事·铸牢中华民族共同体意识”研学活动,20余名各民族青少年学生走进展厅,跨越时空与古人对话,与圣贤交谈,尽赏邵阳历史文化宝藏,深入了解邵阳的前世今生、悠久灿烂的历史文化和各民族交往交流交融的历史。

9月,邵阳市博物馆开展讲好“文物背后的民族团结故事·铸牢中华民族共同体意识”微宣讲比赛……邵阳市博物馆积极构筑载体平台,丰富多样的民族团结主题活动使市民像石榴籽一样凝聚在一起。

方寸间浓缩博大文明,文物讲述民族团结故事。邵阳市博物馆通过宣传教育和实践活动结合,构筑起各民族共有精神家园。下一步,邵阳市博物馆将继续积极深入挖掘文物背后的民族团结好故事,使铸牢中华民族共同体意识在更广泛的群体中得到传播和弘扬。