“当年壮志本峥嵘,欲把乾坤一洗清。

听罢荒鸡还起舞,不曾抛弃不曾成。”

1949年7月20日深夜,时任湖南人民解放总队湘中第二支队(简称湘中二支队)司令员的尹如圭在邵东廉桥六合亭被反动派残忍杀害,时年31岁。临刑前,在萧瑟秋风中,他高亢地吟诵着这首壮怀激烈的革命诗篇,声震寰宇。

尹如圭,1918年2月出生,邵东县流光岭乡桃花村人。1939年5月加入中国共产党,任流光岭地下党支部书记。1940年因党组织遭破坏而失去联系,但他仍坚持地下斗争,建立邵阳东路抗日游击大队并任大队长。1948年7月,被批准第二次入党。1949年6月奉中共邵阳县工委指示在邵阳东乡(今邵东)发动武装起义,由中共湖南省工委任命,担任湘中二支队司令员,在反“围剿”战中被捕牺牲。

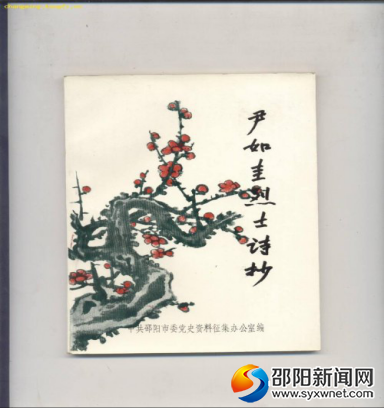

尹如圭不仅是壮怀激烈的革命者,还是文采飞扬的诗人。在他短暂的生命中曾创作出许多讴歌革命、富有家国情怀的壮丽诗篇。尹如圭就义后曾遗留大量的红色经典诗作,不少已被遗散,传扬于世的仍有170余首,其中警句佳什,具有鲜明的时代性、个性和艺术性。

今在尹如圭烈士诞辰100周年之际,特摘录解读名章俊句及代表诗作,直抒胸臆,就算是供上烈士灵前的一瓣心香。

“汨罗西望碧粼粼,挥洒江边吊逐臣。

身后才名悲宋景,眼前患难甚嬴秦。

怀王不是怜才主,楚泽空伤失意人。

一卷离骚谁继响?江河万古不沉沦。”

在这首《吊三闾大夫》诗中,他以吊念爱国诗人屈原为题,揭露国民党的反动统治,表现了诗人对反动统治集团置国家民族利益于不顾的愤懑。诗人忧国忧民之心、救国救民之志跃然纸上。当时年仅17岁的尹如圭深知:爱国须抗日,抗日须反蒋联共。他走上了与其反动家庭完全相反的道路。他出身于封建地主反革命家庭,但因受私塾老师曾颂君爱国主义思想的熏陶及马克思主义进步书刊的影响,尹如圭毅然与其家庭决裂,走上了救国救民的革命道路,成为反动家庭的“叛逆者”。

“男儿之躯长七尺,谁甘白头老书史。

昨闻蓟北飞胡尘,跨上征鞍走万里。

耶娘妻子留不得,此身誓向沙场死。

天寒风急枕戈眠,夜深霜白闻鸡起。

仇寇从来不并生,待看他年雪国耻。”

尹如圭是具有强烈爱国热忱的抗日英雄。他站在救亡图存的立场上挥就的《从军行》,表达诗人深明民族大义,满怀爱国激情和力挽狂澜的抗日壮志。1937年7月7日“卢沟桥事变”爆发,尹如圭即以国家民族兴亡为己任,在其家乡建立“抗日救亡图书室”、“民众夜校”。1939年5月加入中国共产党,担任流光岭支部书记,满腔热情地投身于抗日救亡运动。“男儿生当靖九州,死当传万古,焉能汗颜事外侮?”1944年他拉起了一支300余人的抗日游击武装,在崇山铺建立邵阳东路抗日游击大队并任大队长,活跃于太一乡、永丰、衡阳等交界地区,保卫家乡、打击日寇,日军先后三次向太一乡境内偷袭,均遭到尹如圭指挥的游击武装的顽强阻击,日军伤亡惨重。由于尹如圭骁勇敢战,日军一步也不敢踏进太一乡,太一乡成为自邵阳沦陷后唯一没有遭到日寇蹂躏的一块净士。

“自昔心情比白鸥,屏除机械淡无求。

何期一夕兴戎首,便上层楼豁远眸。

民族怒潮秋浩荡,鬼声寒月夜啁啾。

山民斗动匡时志,笑拂吴钩聘九州。”

尹如圭烈士手迹

尹如圭是人民解放的呐喊者,也是敌后武装起义的领导者。日寇投降后,外战方休,内战又起,尹如圭不愿与国民党反动派同流合污、沆瀣一气,决意追求真理与光明的前途,“要为人民奔走呐喊,启发思想,识别真伪忠奸”。这首《除夕述怀》字里行间揭露了国民党反动统治的黑暗及人民群众生活的苦难,饱含诗人匡时救世、为民呐喊、武装斗争的革命理想与情怀。

1947年为解决《开平周报》(即后来的《劲报》)的办报费用,他毫不犹豫地变卖自家的三亩私田。并在报社建立党组织,1948年7月尹如圭第二次入党。《劲报》成为我党宣传舆论阵地,以敢言著称,及时报道了解放战争三大战役的胜利,使民众认清革命形势的发展,为开展党在邵阳地区的群众工作、统战工作及武装斗争打下了思想基础。

湘中二支队成立时旧址邵东砂石镇赵斌公祠

1949年随着解放战争的胜利进军,省工委要求各地积极开展敌后武装斗争,邵阳县工委派尹如圭去邵东团山秘密筹备武装起义。6月26日,尹如圭率部在邵东棠下桥起义,联合李建中、张大野和莫新春等领导的外围武装,组建湘中二支队,共1100人枪,省工委任命尹如圭为司令员。部队所到之处,宣传我党的方针政策及三大纪律八项注意,发动群众,开仓济贫,深受群众拥护,部队夜雨行军,群众自动用煤渣铺路、点火把照明。反动当局大为震惊,调集5000兵力“围剿”湘中二支队。因寡不敌众,激战中尹如圭负重伤被俘,壮烈牺牲。

“死于反动派手中,少年头没有辜负;活在老百姓心里,壮士血何尝白流!”烈士所追求的真理,所没有完成的遗志,已由后来者实现并正在走向伟大的民族复兴之路。

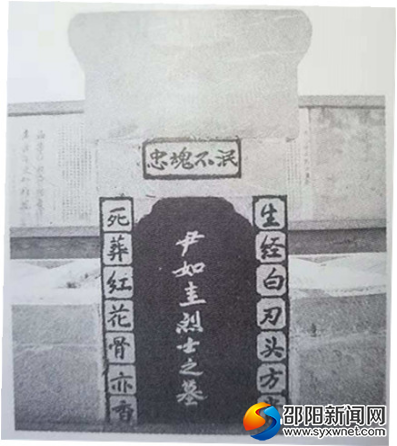

尹如圭烈士墓

中共邵阳市委党史研究室“红色邵阳”专栏 罗志元 李海园供稿

(如转载或使用本文,需作者及其单位授权)