在邵阳市隆回县司门前镇,诞生了一位清代启蒙思想家、文学家、史学家、经学家,他便是近代中国“睁眼看世界”的最杰出代表魏源。他提出了近代中国向西方学习的第一个完整的纲领性命题“师夷长技以制夷”,为当时的中国向何处去指明了方向,开启了中国近代化道路的思想先河。魏源也是湖湘文化的典型代表人物,一生忧国忧民,博学多思、著述富宏,讲求经世之学,以《皇朝经世文编》《圣武记》《海国图志》《默觚》影响最为深远,对中国乃至日本等东亚国家的近代化起了极大的促进作用,可谓是一位爱国济世的民族先锋。

好学深思修身交友

魏源,字默深,原名远达、字良图,生于1794年。魏氏祖辈很早就重视教育,兴办族学家塾。魏源7岁入自己家家塾读书,14岁在邵阳爱莲书院读书,15岁考中秀才入邵阳县学读书,19岁为准备拔贡考试在岳麓书院读书一年,21岁之后在京城游学。魏源从青少年时期起就以“尽交天下士,常读古人书”来勉励自己。魏源的亲长师友一共有二百三十三人,对魏源有重大影响的主要是三类人:一类是当时开明官宦,以陶澍、贺长龄为代表,他们一度成为魏源的幕主,魏源的改革抱负和许多主张是通过他们而付诸实现的。一类是思想同道者,以龚自珍、林则徐为代表,如魏源遵循林则徐嘱托撰成鸿篇巨著《海国图志》,从而奠定了魏源在中国近代史上的地位。一类是学术师友,以刘逢禄、姚学塽为代表,魏源正是吸纳了这些师友思想中的先进因子,才使自己站到了当时社会思潮的高峰处。

经世致用 改革图强

道光五年(1825年),魏源应邀入江苏布政使贺长龄幕府,从此开始了二十年之久的幕僚生涯。也是在这一年,魏源为江苏布政使贺长龄代编《皇朝经世文编》,协助试行漕粮海运,提出了“以海代河,以商代官”的漕运方略,对当政者的正确决策,起到极大的推动作用。《皇朝经世文编》共120卷,分为学术、治体、吏政、户政、礼政、兵政、刑政、工政八个门类。该书十分注重从实际出发,选取文章的标准是经世致用,标志着魏源经世思想的成熟。这一巨著问世后成为时人必读的典籍,从而促进了晚清士风气的转变,开辟了经世致用的务实新风。

道光七年(1827年),魏源入江苏巡抚陶澍幕府,成为陶澍推行漕运、盐政、水利等弊政改革的得力助手。道光十二年(1832年),陶澍升任两江总督兼理两淮盐政。魏源在陶澍的支持下,创行淮北票盐,即变官营为私营,国家只收税利和场价,既保证了国家的盐课收入,又使昂贵的盐价下降了,由于符合商品规律,取得了很大的成功。淮北票盐改革成功后,票盐法得以在全国推行。

勤奋著述抗敌御辱

1840年6月,英国政府以鸦片贸易为借口,悍然发动侵略中国的第一次鸦片战争。1842年8月,清政府被迫同英国签订不平等的《南京条约》。1840年9月,魏源在伊里布军营亲自审讯了被俘虏的英军官安突德,根据他的口供和一些文献资料写成《英吉利小记》一文,全文短短两千多字,介绍了英国的历史、地理、政治、经济,军事等概况和侵华意图,揭露了英国贪婪狡猾的本性。1841年2月,裕谦任两江总督,负责浙东战场。同年8月,魏源受林则徐推荐入裕谦军幕,赴定海。魏源到定海后,亲赴前线查看防务,提出了诱敌深入内河加以围歼的建议,但这一建议未被采纳。浙东防线全线溃败的过程与魏源事先所估计的情形是完全一致的,再加上清廷和战不定,妥协派昏庸误国,林则徐等抵抗派蒙冤受屈,使他深为不满,便愤而辞去幕僚,回到扬州家中,以笔代矛,发奋著书,探索抗敌御辱良策。

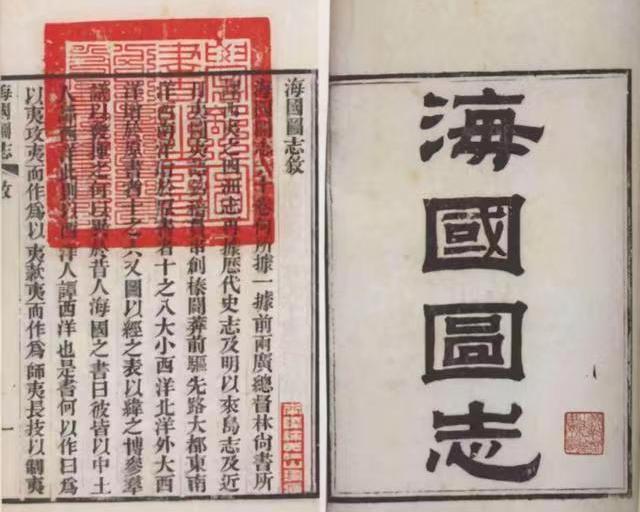

1841年林则徐因中英鸦片战事遭贬,遣戍伊犁途中与魏源会晤于镇江长江口,赠魏源《四洲志》译稿及其他外国文献资料,嘱托魏源撰写一书,用以警醒国人。会晤当夜,魏源与林则徐这对平生挚友同宿一室,对榻倾谈,互相宽慰勉励,砥砺爱国的志气。魏源遵循林则徐嘱托撰成鸿篇巨著《海国图志》,从而奠定了魏源在中国近代史上的地位。

亲民爱民 清廉自守

1845年秋,魏源奉旨权知扬州府东台知县,赴任仅九个月,因母亲去世,不得不离开东台,离任为母亲丁忧。东台地方贫瘠,历年漕赋都未完额。魏源办理离任手续时,恰逢上司清查东台赋税,查出前任知县亏空了四千两白银,因不愿向民众征收赋税,加重民众负担,魏源自己填补了这四千两白银。

1849年夏,丁忧期满的魏源奉檄权知扬州府兴化知县。魏源刚到任兴化,便遇上连旬大雨,湖水猛涨,河道总督急欲启坝泄洪,百姓群集阻止,形势刻不容缓。魏源以小小知县与河道总督抗争,不顾自己的安危,带领十万民众抢护河堤,保住了数县庄稼,当地老百姓把灾后丰收的稻谷称为“魏公稻”,把当时抢筑的河堤称为“魏公堤”,并联合制作“淮扬保障”匾额,悬挂于兴化县衙大堂之上,称颂魏源恩德。

1851年,魏源因在淮北政绩显著,被调任高邮知州兼两淮运盐使司海州分司运判。魏源在高邮任职的两年多时间里,除继续推动淮南票盐改革外,还在高邮湖挑筑大堆,栽植榆柳,又在文游台改建书院。1853年,太平军攻下扬州,魏源在高邮开仓赈贫,民心稍安定。1845至1853年,魏源先后在江苏东台、兴化、高邮短暂为官,以重视水利、文化教育和慈善赈济事业的显著政绩造福一方百姓,得到了当地民众的衷心拥护和赞颂。魏源去世后,兴化人民将他与北宋名臣范仲淹同祀(范仲淹也在兴化做过县官)。《兴化县志》卷首刊魏源像,称赞他为“牛刀初试,砥柱中流;淮扬保障,千载寡俦”。

向往净土 潜心著述

1853年,太平军攻下扬州,魏源被以“贻误文报,玩视军务”为由奏劾革职,虽然不久即予复职,但魏源已年逾六旬,安全丧失了对清王朝的信心,他最终选择了辞官归家,以整理生平著述和研究佛经度过晚年。魏源晚年是他一生中最为漂泊不定和孤寂的时期,旧居絜园已毁于战火,只好与家人侨居兴化,游学苏州、高邮等地,并以年高多病之躯,坚持整理完了《诗比兴笺》《诗古微》《书古微》《元史新编》等,其著作多反映民生疾苦,揭露弊政、呼唤改革,抒发爱国忧民的感情,具有深刻的社会意义。在生平著述整理完毕以后,面对现实的无奈,魏源转向了《净土四经》的会译和研究,想通过佛教的修行来寻找拯救众生的道路,作为一个终生以救国救民为己任的思想家可谓是鞠躬尽瘁了。咸丰七年(1857年)三月初一,魏源病逝于杭州僧舍,享年六十四岁。

综观魏源的一生,从早年的刻苦攻读,到中年的致力改革、勤奋著述、效命疆场、主政亲民,甚至到晚年整理文稿,并将自己的一生的主要精力都放在了对国家前途命运的关注、为御侮图强而终身不缀的著述上,无不体现了他为国爱民、勤廉刚毅、见识深远的优秀品质和为国家富强、民族复兴的不懈追求。

到今天,魏源逝世已有160多年,但他所留下的丰富文学遗产与深邃思想,却仍然在广袤的星空中永恒闪耀。他那锐意进取的改革思想、积极灵活的与时俱变观念,在国家危难之时作为知识分子的深沉爱国情操,愿以一己之力为国家图强、民族进步的责任担当,以及他求实致用、不务虚名的实干精神和清廉自守、勤廉治政的廉政实践,都无愧为国家之脊梁、民族之先锋。