祁剧是湖南地方大戏剧种之一,又称祁阳班子,民国初年称“祁阳戏”,清末又名“楚南戏”,因形成于祁阳而得名。广泛流行于湖南省的邵阳、零陵、衡阳、郴州、怀化等地区,以及广西壮族自治区的全州、桂林、平乐、柳州和赣南、粤北、闽西一带。祁剧自明朝初起源,至今已有500多年历史。

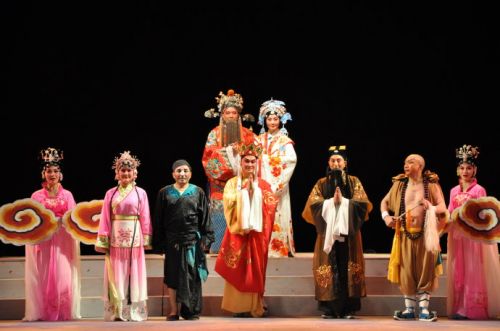

祁剧兼有高腔、昆腔、弹腔3种声腔,在发展过程中逐渐形成永河、宝河两大流派,其舞台语言均统一使用祁阳官话。是以弹腔为主的多声腔的湖南大戏种。共有传统剧目941个,其中整本戏272个,散折戏669个,弹腔剧目占百分之八十以上。保留各类曲牌达1079支。在表演艺术上,祁剧具有粗犷、夸张、朴实的特点,动作讲究眼、鼻、胸、手指、脚尖的配合一致和匀称协调。

祁剧在湖南影响深广。新中国成立后,县级以上的正规祁剧团全省曾有近30个。活跃在城镇、乡村的大小戏班不计其数。1959年3月,湖南省文化局决定以邵阳祁剧团主要演员为基础,组成湖南省祁剧艺术团。1960年,中共湖南省委批准,以艺术团为基础,又从全省各地抽调部分优秀祁剧演员,成立湖南省祁剧院,院址设邵阳市。1963年9月,省祁剧院从邵阳迁至长沙,成为省直十大院团之一。1970年2月,撤销省祁剧院,下放邵阳地区。1974年,再次成立邵阳地区祁剧团。1984年,湖南省委宣传部批准,将邵阳地区祁剧团改为湖南祁剧团。2000年12月20日,湖南省人民政府批复同意,恢复湖南省祁剧院名称。

因为流传广泛,影响巨大,新中国成立后,祁剧曾先后4次进京汇演,得到了毛泽东等党和国家领导人的一致好评。1961年9月,周恩来总理在接见祁剧演员时,曾明确表示要发展祁剧。郭沫若在20世纪60年代看过祁剧赴京演出后说:祁剧是全国名列第二的优秀剧种。艺术大师梅兰芳先生在接见祁剧演员时说“祁阳弟子满天下”;田汉也曾撰文评价:“祁剧的《昭君出塞》是很有特色、很动人的好戏。”近年,通过挖掘整理,将停演60多年的“目连救母”改编上演,获湖南省“保护非物质文化遗产贡献奖”。2011年,祁剧青年演员肖笑波荣获全国戏曲梅花奖。

2006年,祁剧被列入湖南省首批非物质文化遗产保护项目, 2007年,祁剧被列为国家非物质文化遗产保护项目。

(文、图/ 张之一)