王筠龙查看规划图

邵阳新闻网讯(记者 吴珺 特约通讯员 廖智勇)“邵阳市本级旱地改造成水田(简称“旱改水”)项目放在邵阳县,我们与别的市州最大的不同是在进行基础设施建设的同时进行生态整治,力求最大效果地实现土地资源可持续利用。”3月6日,在邵阳县长乐乡天子村“旱改水”项目土地测量现场,承担该项目总设计的湖南坤沅规划评估有限公司负责人王筠龙自豪地说道。

王筠龙,邵阳市洞口县人,毕业于株洲冶金工业学院,自2016年以来,他带领公司员工以忠诚服务邵阳经济发展为宗旨,围绕土地集约节约利用做文章。

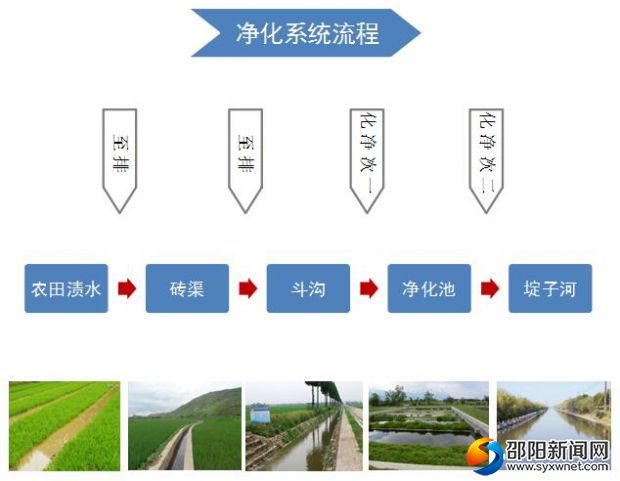

净化流程

“生态土地整治”保障耕地占补平衡

“旱改水”项目,是继农村土地综合整治项目实施后,我市继续以改善农村生产生活条件,统筹城乡发展为目标的项目,该项目通过对旱地进行开发整理复垦成水田,适时补充耕地和提升土地产能,盘活整合优势资源,使其成为优质农产品种植基地。特别是与新农村建设相结合,是保障发展、保护耕地、统筹城乡土地配置的重要手段。

现有的耕地占补平衡制度存在缺少长效监管和激励机制、忽视生态环境保护、倚重后备资源开发等问题,在技术方面,也仅是将耕作层剥离及移土培肥。王筠龙在项目中使用"固化而不硬化”的施工设计,确保“旱改水”项目生态可循环。在施工过程中尽可能减少土方的挖填,将土方整理完毕后覆盖原有耕种层,降低对原有耕种层的破坏。

工作人员正在进行土地测量

由于旱地改成了水田,用水量剧增。为防止水资源流失,王筠龙在耕种层下面设置储水层,尽可能节约水资源。同时,农业生产过程中会施用化肥农药,产生的农田渍水会随之渗入土壤,导致土壤产生板结等问题,经过多次深入考察实践,王筠龙在设计中将农田渍水引排至生态斗沟,经生态斗沟第一次净化后排入生态净化池,净化池中种植耐污能力强,去污效果好的水生植物(如芦苇、水葫芦等),来降低农田渍水中氨、氮、磷的含量,从而达到净化效果。

不仅是这样,项目建设中沟渠、堰塘的硬化采用预制板,在沟渠两侧预留“生态孔”,这些“生态孔”就像人体透气的“毛孔”一样,可以为泥鳅、鳝鱼等动物提供栖息场所;并在沟渠里设置台阶,让蛇、青蛙等动物有过道可以通过,维护生物多样性及生态平衡。

沟渠两侧预留的“生态孔”(资料图)

沟渠(资料图)

"生态"综合建设助推休闲观光农业

“目前我们村旱地多数是种一些自己家吃的蔬菜,还有一些土地由于各种原因闲置,”天子村村委书记丁祥喜说:“看到有些地方规模种植水稻,还配合乡村旅游开发使全村收入翻了几番非常羡慕,现在市里来实施‘旱改水’工程,很期待。”

从“旱改水”项目设计方案了解到,该项目设计对项目区内的田、水、路、林、村统一规划,形成田成方、渠成网、路相通、林成行的良好农业环境,不仅优化了用地结构,提高了土地利用率,使耕地质量更高,形成具有地方特色的农业产业链;还设置了一些必要的生态景观,具有生态环境意义,改善项目区内人居环境,还能为发展休闲观光农业奠定基础。

项目中农耕道路将由原来的水泥路面改为用泥结碎石加瓜米石铺筑的生态道路,路肩将铺设人工草皮,既能满足生产生活的需要,又降低碳排放和能源消耗,达到生态效益、经济效益和社会效益的有机统一。

旱地改成了水田,改善的不仅只是环境而已。对此,王筠龙表示,目前一亩旱田改成水田成本在1.5万元左右,而一亩水田的耕地占补平衡指标交易额达36万元至100万元左右,可以有效增加当地政府财政收入,更加有力保障农村农业基础设施建设投入。同时,每亩土地可以增产粮食300公斤以上,让老百姓的钱袋子逐渐胀起来。

旱地变水田、水田成风景,“旱改水”项目是我市实践“生态绿色”发展理念的体现。目前,我市新邵、新宁、邵阳等县都在进行“旱改水”项目建设,而市本级的“旱改水”项目则放在阳县开展。该项目规划建设4400亩,覆盖邵阳县岩口铺镇、河伯乡等九个乡镇。项目一期已进入基础建设阶段,预计在今年6月份建成并投入使用;项目二期正进行摸底测量,预计在年底前建成。

设计、立项、测量、施工……王筠龙负责实施的“旱改水”项目在邵阳县开展得如火如荼,不久后将为全省全面实施生态土地整治提供宝贵的“邵阳经验”。